公益信託認可ガイドライン案における「公益信託のガバナンスとは?」 ~ 公益信託[67]

公益信託の記事を掲載します。

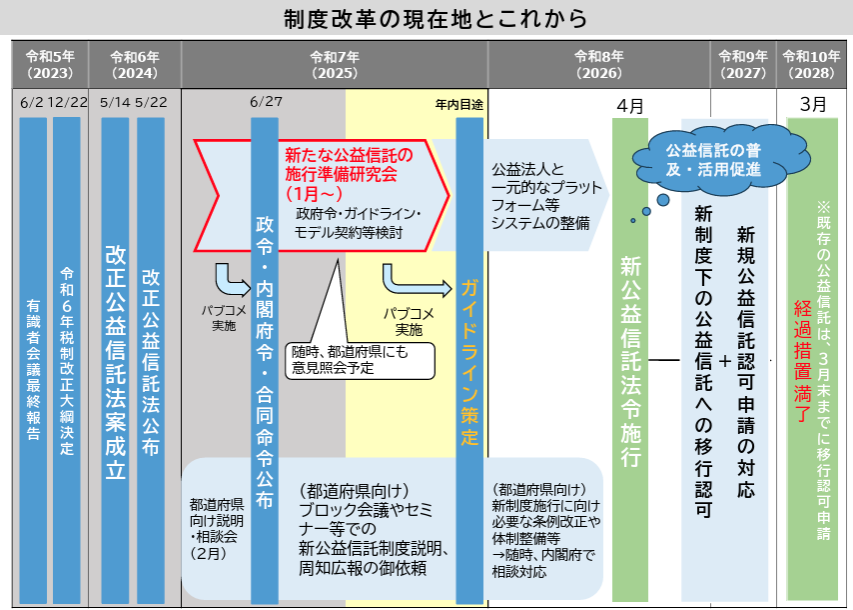

「第10回公益信託制度の施行準備に関する研究会(11/4)」で公益信託のガバナンスについて事務局の考え方が示されています

を紹介します。

研究会においてガイドライン案(310頁)が提示され、パブリック・コメントにより意見募集が始まる予定です。

今回は事務局から公益信託のガバナンスについて考え方が示されています。

というのは

ガイドラインには、「ガバナンスの確保」、「相応のガバナンスが必要」、「ガバナンスの構築」のように「ガバナンス」と言う単語が多々登場しています。

明確な考え方を記載していないため、読み手によって異なる解釈を生じさせないか?とういう趣旨から、ガバナンスの考え方を事務局が明らかにしたものです。

「公益信託のガバナンス」の考え方について

適正な公益信託事務の処理の確保には、次の①~③に係る自主的・自律的な「管理・統治の仕組み」が信託行為おうおびこれに基づく規程等並びに組織・人員等により構築される必要があります。

① 公益信託事務を処理する際の権限者と意思決定プロセス

② 説明責任および管理・統治の実行性確保の観点から、適切な情報開示体制

③ 不適切な公益信託事務の防止・発見を目的とした監理体制

この「管理・統治の仕組み」に基づき、受託者、委託者、信託管理人その他合議制機関を含めた公益信託に関与するものが、相互に共働、連携、牽制、監視・監督することにより「公益信託のガバナンス」が確立されます。

「公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議(最終とりまとめ)R2/12」

この取りまとめにおいて、公益法人の運営に「ガバナンスが効いている」状態として、以次の3つの要素から成り立つ旨の考え方が提示されています。

① 法令遵守を当然の前提として、自らに相応しい規範を定め、明らかにし、これを守る。

② 法人の担い手全員が、それぞれの役割を適切に果たしていると認められるよう常に行動し、求められた場合には自己の行動について法人の内外において説明責任を十分に果たしている。

③ 不祥事の予防・発見・事後対応の仕組みが確立されている。①②との関係では規範を整備してこれを守り、又は説明責任を十分果たすための仕組みを確立すること。

一方、委員から次のような意見がありました。

Q:

「公益信託制度は、私有財産の私人による利用が本質であって、①そのための有益な法的ツールを提供し、かつ②税制上の優遇を与える、ということが公益信託法の構造であり、税制優遇からのみ行政上の監督権限がもたらされているかのごとき理解は誤っている。」

A: 事務局の考え方

① 公益信託は、公益法人制度と整合的な制度として設計されています。

公益法人制度についても、私有財産の私人による利用を前提としますが、同時に、公益目的事業の内容やガバナンス等に関する公益認定基準の適合性について、合議制機関の判断を経て行政庁が判断するとされています。

② 公益信託制度においても、公益信託の関係者が信託行為において自主的・自律的に構築したガバナンスや公益事務の内容を前提としますが、同時に、法律に定める公益信託認可の基準に適合することについて、合議制機関の判断を経て行政庁が判断することとされています。

③ その運用に当たっても、公益信託制度と公益法人制度の違いに起因する事項を除き、公益信託制度と公益法人制度は、整合的な運営が行われることが適切であると考えています。

④ 公益信託認可ガイドライン(案)は、こうした考え方を基礎として記載されていることにご理解をいただきたい。

(出所:第10回会議関係資料 内閣府公益法人行政担当室)

「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

霜降の1日、朗らかにお過ごしくださいね。

[編集後記]

消費税の記事はお休みしました。

ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。

金曜日は公益信託の記事を掲載しております。

土・日・祝日は、ブログをお休みしております。

・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」

・「公益信託」

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。